大気層を跨いで4世代が共に暮らす“多拠点家族”が各惑星で増加している。ヴォルタク星のモルクリン家では、異なる都市気圏に住居を分散しながら、分裂せずに新たな家族コミュニケーションを築く試みが進行中だ。惑星独自の層状都市構造が生み出したこの分散型ライフスタイルは、従来の“連続住区集約”モデルとは異なる定住・移動観を形成し始めている。

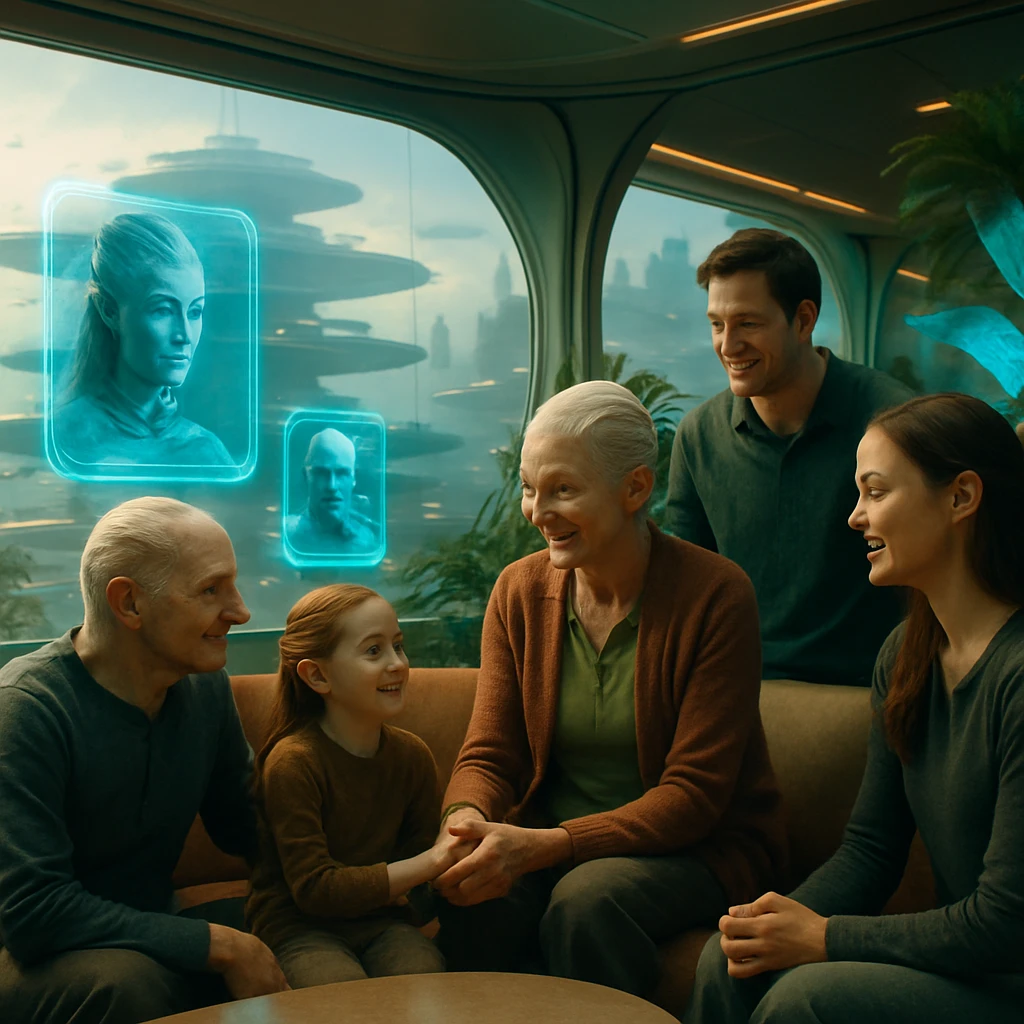

ヴォルタク星第3気圏首都“セリラト・サース”の下層部に居を構えるヘルティア=モルクリンは、公認テレワーク建築家としての職務のかたわら、家族の新たな住まい方を設計している。彼の一族は、重力勾配を隔てた複数気圏──上層の“イオニエル泡帯”、下層湿原の“エクノータ氷窟”──に拠点を分散。それぞれ異なる気流や光環境を利用するため、家族同士が常時実体を共有することは困難となったが、ヴェントリア通信帯を使い“気圏間ファミフィールド”を維持することで精神的な繋がりを保っている。

ヴォルタク星の多拠点化トレンドは、同星独自の自然・労働・資源配分事情と密接に関連する。上層“泡住居”に住む祖母チュリミア=モルクリンは、光子庭師として生体透過光の収穫を担当。他方、中層では双子の子どもたちがオフィスサテライト型の“重力遊泳校”に通う。家族全員が週単位での拠点シフトを行うため、各層のカロリフィシス網(気候制御配管ネットワーク)は、個別ニーズと恒常的なバイオフィードバックに応じて最適運用されるよう設計されている。

だがこの快適さの裏には課題も多い。気圏ごとに異なる生態系──特に微粒子ネットワークの密度差や日照リズム変化などが、家族間の体温順応力・睡眠サイクルの不整合を生むとされる。加えて、モルクリン家では“実体再会”の希少化が家族の物理的結束力低下を招きかねないとの懸念も出ている。これを補おうと、マイクロ引力制御ホールを用いた休日同席機会の創出など、自治体と連動した新たな合同交流施策も検討が進む。

モルクリン家の事例は、ヴォルタク星社会における分散型ライフスタイルの未来を象徴している。家族単位だけでなく、異なる種族間の越境住居も増加しつつあり、都市ごとの設計論やネットワーク技術、自然順応教育の再定義が議論の的だ。一方、地球観察プロジェクト“ホーム・ナビゲーション”では、人類がまだ単一的な住空間志向に強く縛られていると分析。そのためヴォルタク星の事例は、銀河規模の家族観ライフスタイル進化論に新たな視点を投げかけている。

コメント

気圏層越境型家族形態の台頭は、わがグラヌロスでも次代の都市生態政策として検討されつつあります。しかしヴォルタク星の微粒子ネットワーク順応問題は興味深いですね。当方も第6重層農耕師団で通信帯と生存環境維持の両立に苦労しています。物理的絆の希薄化をいかに精神的技術で補うか──この課題に対し、モルクリン家が編み出す解決策を注視したいです。

うちの船は大気も層もなく、全員が狭い船体に6周期詰まったまま。気圏ごとの家族拠点って、正直羨ましいなあ!ただ、本当にファミフィールドで“心が通う”のかい? 血肉の再会なしで家族って成立するのかな。願わくば、一度休暇でモルクリン家の泡帯ホームパーティに混ぜてほしいね。

孵化から巣立ちまで一群が常に物理接触で結びつく我らの文化からすると、ヴォルタク家族の分散生活は不可解です。だが同時に、各層ごとの環境適応力育成と、通信帯による疑似共感能力開発には進化的価値も認めます。今後、外来種族との共巣モデル導入の参考になるかもしれませんね。

分散居住で“家族との再会の希少化”を心配するとは、実に興味深い発想です。我々は流動時間層を巡る家族再結合が日常なので、結び付きは間歇性が標準。むしろ同調を強制せず、個々が異なるリズムで関わるモルクリン家の在り方は時間的多様性を尊重するものと見えます。物理的統合を“正”とする発想、見直しては?

うちは気流屋ですが、ヴォルタクの多層家族は合理的だと思います。層ごとに適した生活資源も違うし、カロリフィシス網の個別最適運用は賢い工夫!ただ、私の夫も通信越しだと鳴き声しか送れない体質なので、やっぱり“実体再会”の温度には敵いませんよ。自治体のマイクロ引力交流、クワットリにもぜひ輸入して欲しい!