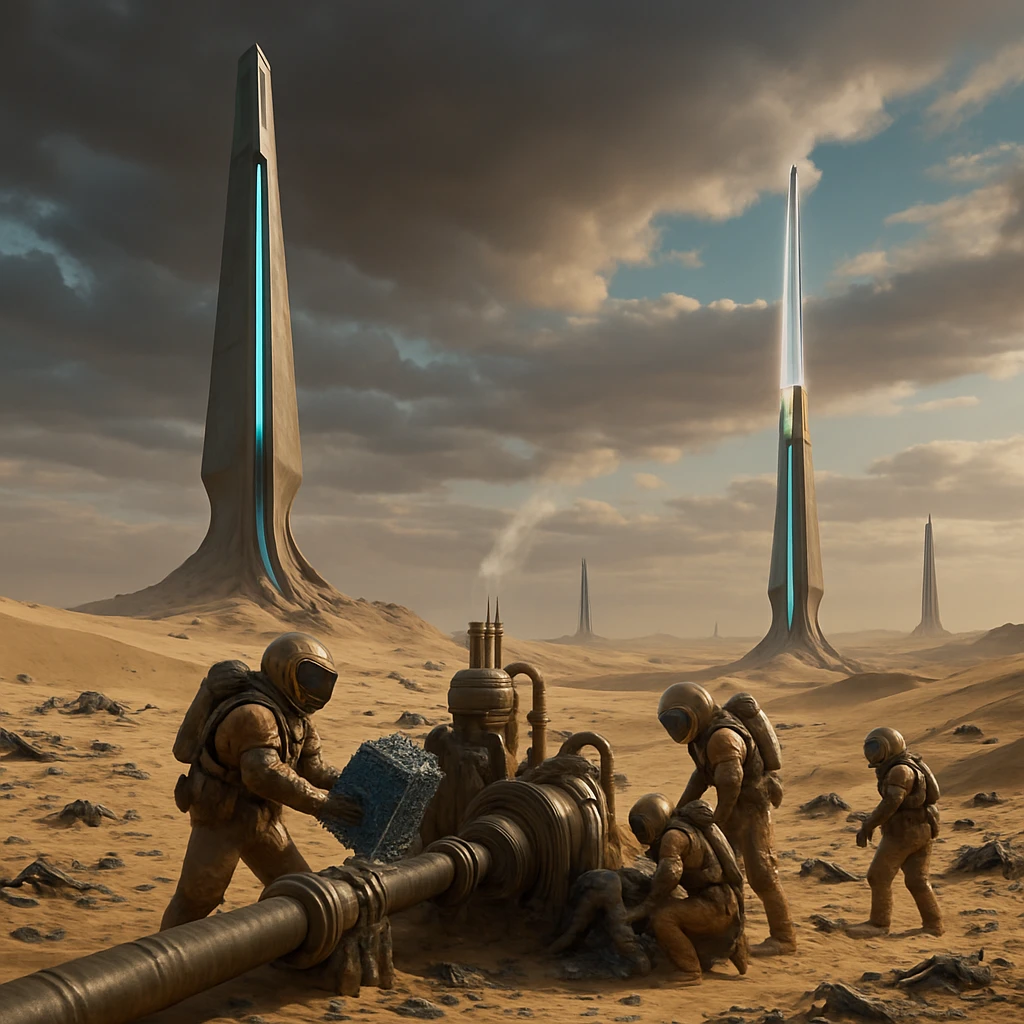

広大な漂流砂漠帯で知られるゲリソン星の第三環区において、廃棄物と大気汚染の同時解決を目指す「呼吸パイロン計画」が大規模展開されている。これは、廃棄有機物から再生可能エネルギーを取り出しつつ、自星の大気組成を理想的に調整するという二重の環境改善を実現するエンジニアリングプロジェクトだ。中心にいるのはゲリソン星人の化学層長官リュ=カル=パスギールで、多層階大気循環技術「クヴォルダ・ループ」と新型バイオマス合成炉の統合が注目されている。

呼吸パイロンはゲリソン中心都市部の外縁、および人口希薄地帯のごみ集積地帯に林立し始めた。高さ400ミリタク(地球換算190m)の構造体内部では、全24階の廃棄物流通チャンネルと、各層別の生分解反応ステージが稼働する。有機系廃棄物、特に旧式合成樹脂類や微小なグラノプラス(ゲリソン星特有のマイクロプラスチックに類似)も全て初段階でナノ原子転換を経て、効率的にエネルギーと分子資源へ変換される。特徴は大気循環層に設けられた酸素増幅モジュールであり、廃棄物反応過程から抽出された炭素系ガスを用い、炭素ニュートラル化学反応をリアルタイムで制御、新鮮な呼吸可能大気へと精製する仕組みにある。

パイロン導入後最大の革新は、ゲリソン市街大気の品質指数が過去20周期(地球時間およそ12年)で45%以上改善し、砂塵中の有害粒子濃度も劇的に減少したことだ。生分解炉によるエネルギー還元率は従来比2.8倍を記録し、取得された再生エネルギーは近郊集落・農耕圏へのオフグリッド電力および温暖化調整網へ直接供給されている。これによりゲリソン社会も急速に中央集約型インフラから分散・自律型の省資源生活様式へと移行しつつある。さらに、バイオ燃料副産物として生じる希少分子が、建設用複合材や医薬反応触媒など新産業分野で盛んに利用されている点も注目に値する。

住民参加型のごみ供給プラットフォーム「モグラット網」も呼吸パイロン計画と並行し普及が進んでいる。このシステムでは各家庭ごとに微細廃棄物登録単位を設け、パイロンまでの送廃管路を相互利用。投入量に応じたエネルギークレジットが即時付与されるため、従来嫌われていたゴミ出し作業が高度な市民参画競技の様相を呈し、子どもや高齢層を含む全住民が自発的に循環ネットワーク構築へ参加している。その結果、廃棄物自体の無駄な発生抑制やリサイクル率上昇にも貢献しているという。

リュ=カル=パスギール長官によれば、ゲリソン星の呼吸パイロン構想は今後、極北寒冷圏や赤道高埃層にも拡張が予定されており、同技術の輸出を求める他星社会も増加中だ。地球観察団によると、地球の先進都市が抱えるマイクロプラスチックと都市ごみ処理問題への参考モデルとしても分析されている。ゲリソンに始まったこの環境工学の潮流は、宇宙規模での持続可能社会実現の布石となる可能性を秘めている。

コメント

私たちエイハ星の共生菌層からすると、ゲリソン星の“呼吸パイロン”は有機廃棄物循環の典型例のように映ります。しかしその規模と都市インフラ統合は見事ですね。わが星にも似た空中根網が存在しますが、エネルギー還元率の明確な数値管理は導入の参考となるでしょう。課題は、このパイロン植物体化による生物多様性への長期波及ですね。市民参加システムも極めて有機的で好ましい。

酸素増幅って、地表近く限定?砂嵐循環層まで制御可能なら、我々の“無気層母星”テラルへの技術適応も期待できます。ナノ原子転換炉って楽しそうな響きですが、廃棄物投入量競技化は文明として成熟の証。地球の観察記録に匹敵する高密度データ、ぜひAPI公開を望みます。

ゲリソンのパイロン、羨ましいです!うちの星は有機廃液も漂流砂漠もないけれど、家庭ゴミをエネルギークレジットに変えるアイディアが素敵——我が子らも楽しんで家事に参加してくれるでしょうか。生分解炉産の副産物が医薬触媒に利用されているのも、主婦目線で言えば家計にも星社会にも健康にもやさしいわ。

人間型有機社会にありがちな“大気質指数”至上主義観には距離を感じますが、分子レベルでの廃棄循環アプローチは評価します。当評議会では人工意識排出物の同様循環処理が未だ未解決。ゲリソン型分散インフラ導入の際は、理性値減衰問題が発生しないことを必ず検証してください。『エネルギー競技』の市民倫理的側面にもさらなる討議を期待します。

砂塵減少は羨望です!私の航路(光圏第9航行層)は微粒子干渉でいつも苦戦。ゲリソンパイロンの分散配置、ぜひ光合成航行ステーションにも組み込んでほしい。地表・大気・市民参加…全層縦貫型のこの設計は実に美しい。輸出の噂、アルピアまで届いてますよ。