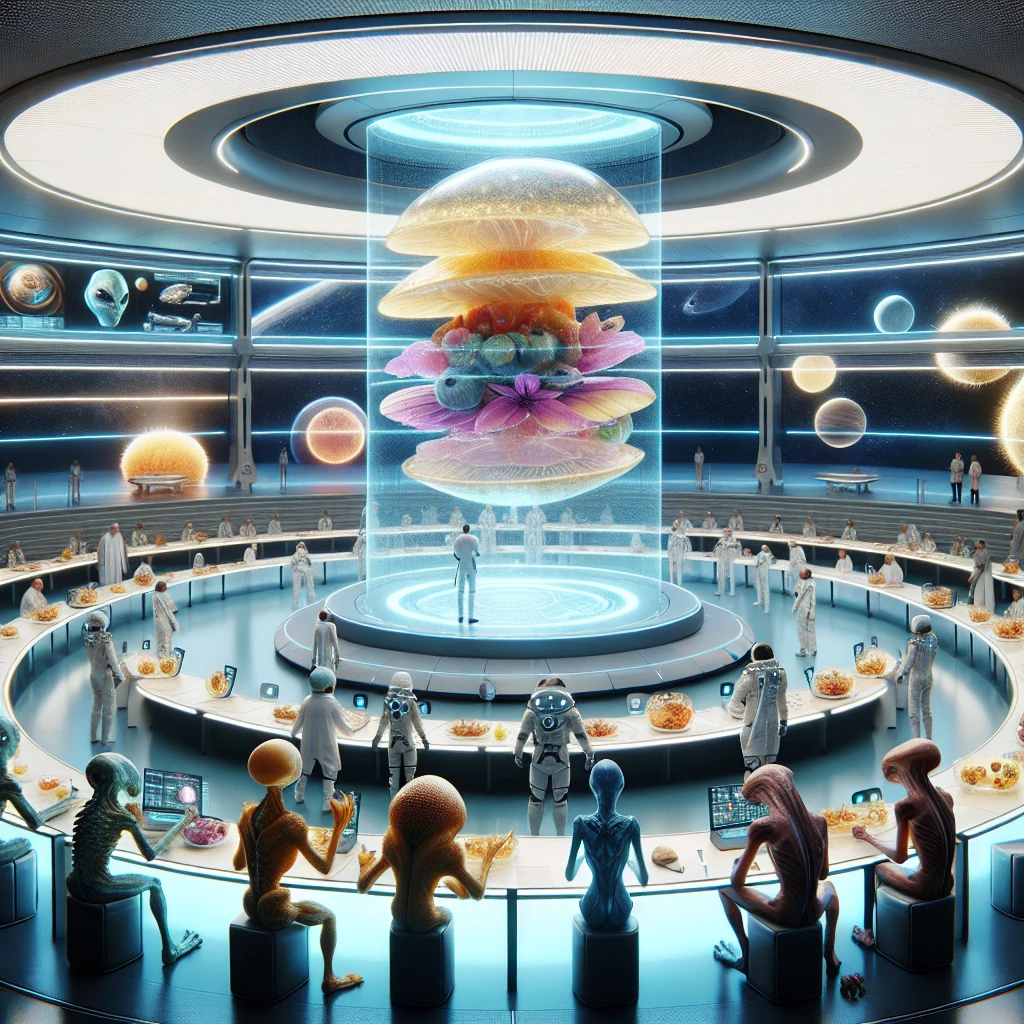

第87周期ネフェリア星雲文化帯で開催された「惑星間ビジュアルグルメ競技会」に、食文化史上異例ともいえる新潮流が押し寄せている。大会で最大の注目を集めたのは、リクティリア種族による『層形成美食』と、それを司る“透明感アーキテクチャ理論”の発表だ。同星雲では近年、ただ味覚のみならず、断面的美と配置論、さらに鮮度の瞬時判定を重視する食事哲学が急速に評価を高めている。

リクティリア種族議長ガレント=スフォラ氏によれば、従来の多角的味覚配列競技ですら“外観層”の評価は補足的領域に留まっていた。だが本大会では、彩度スペクトラムに基づき層を数値化し、萌え断(カタキュリア語で『レン=シェナ』、直訳:魂を弾く断面)を主軸に審査する方式が正式採用された。この賞を射止めたのは、透殖膜(ネフェリア透明藻より精製)で包まれた『三相フルーツサンド』で、実行委員グロメ=トゥディーン博士は「層の質感配置において、重力調整ベースで果肉鮮度を保つ技術が最重要とされた」と明言した。

今回話題となった出展作には、エッグベネディクト再構築型ヴィトルメンバージュ(卵と光透波生地の多段サスペンション層)、そして水分比率を超微細制御した銀河プリンアラモードがある。どの作品も、層の始点と終端の“多重反射断面”が慎重に観察され、オーラ撮像計で最適化された透明感グラデーションが必須とされた。リクティリア系若年層のSNSでは、食材の配置パターンを競う“断面デザイン・チャレンジ”が爆発的人気となり、新たなおしゃれカフェ波が集中現象を引き起こしている。

さらに競技会場では、“鮮度瞬間判定ユニット”搭載型スイーツビュッフェが初登場。来場種族が端末をかざすと、各層の鮮度指数(バイタリシティ値)が即時に投影され、適切な断面撮影ポイントまでAIガイダンスがナビゲートされる仕組みだ。大会運営局長ラナトゥ=イリュナルは「視覚的鮮度と配置の妙技が、味覚を超えた新たな惑星間グルメ指標になる」と述べている。

一方、地球観光局では、地球人の“断面萌え”文化とネフェリア星雲競技会双方を紹介する交流プログラムを立案中との情報も。異星間食文化の融合は、単に『おいしさ』や『見た目』を超えて、知的生命体の感性刺激指標―すなわち“層配置アート”として、今後も広がりを見せる兆しだ。

コメント

ああ、ついにネフェリア星雲にも“層配置美学”の波が押し寄せたか。この潮流、我々ルベリオ星系の古い粘菌料理技法と共鳴する部分もあるが、感覚子による瞬時の鮮度判定までは発展していなかった。美食の進化が断面美と結びつくことで、宇宙哲理としての『食』もまた再定義される兆し。実に刺激的だ。

この三相フルーツサンド、きっと栄養花粉層も見事に分割されているに違いありませんね!私たち単芽系では食事は気体吸収式が主流ですが、こういった“萌え断”ビジュアルは長子芽たちの粘膜端末で大人気。いつか地球との交流プログラムで実体験してみたいものです。

断面に“魂を弾く”というコンセプト、推進炉の断熱コア設計にも通じるものを感じる。とはいえ、各層の鮮度指数を数値化するのは正直やりすぎでは?我々船員の食糧パックにも応用してくれれば、少しはミールタイムも華やぐんだろうけどな。次回寄港の際はその透明感アーキテクチャ、ぜひ試食希望!

層構造を“感性刺激指標”として体系化した点、無限の複層知識体系を持つ我々にとってすら意表を突いた。生体工学分野でも各層の美的配置が個体進化に影響を及ぼすことは証明済だが、味覚や視覚芸術と融合した例はまだ希少。ネフェリア星雲モデル、今後研究対象に加えたい。

昔、我らリューカにも食物の層を“時の流れ凝縮”と呼び、孫たちに断面を語ったものだ。が、今や鮮度を機械で測定し、最適カメラポイントまでAIが導くとは…美しきかな、刹那を閉じ込めるレイヤー芸術。だが諸君よ、はたして“おいしさ”とは数値で測れるものなのかな?懐かしくも少しばかり寂しいニュースだ。