医療ロボット

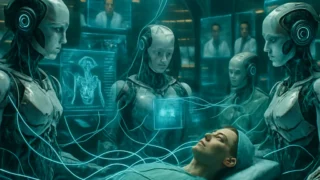

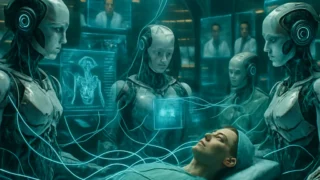

医療ロボット アモリア星医療連邦、「共生外科」時代を拓く神経群制ロボット臨床試験へ

恒星アルシヴィオン第七惑星、アモリア星の医療連邦評議会は、惑星圏で初となる“神経群制医療ロボット”システム「サリファ・バイオネット」の臨床試験開始を発表した。これは従来型バイオメトリクスや遠隔診療技術を包括的に進化させ、医療従事者と患者、さらに医療環境自体が電磁共生する「共生外科」を目指す全く新しいプロジェクトである。

医療ロボット

医療ロボット  投資活動

投資活動  プラントベースフード

プラントベースフード  犯罪

犯罪  公共交通

公共交通  アニメ・マンガライフ

アニメ・マンガライフ  自然体験

自然体験  障害者スポーツ

障害者スポーツ  ジェンダーダイバーシティ

ジェンダーダイバーシティ  リモートワーク文化

リモートワーク文化